지난 기획/특집

[전례·상식으로 풀어보는 교회음악] (23)어두움의 빛을 밝히는 대림 시기

이장규 아타나시오 신부 ,성 베네딕도회 왜관수도원

입력일 2022-11-22

수정일 2022-11-22

발행일 2022-11-27

제 3320호 13면

어두움 밝히는 촛불처럼 음악이 마음 밝혀주기를 많은 생각 떠오르는 한 해의 마지막 춥고 어둡게 보낼 수 있는 이 시기에 대림·성탄 지내며 희망 품을 수 있어

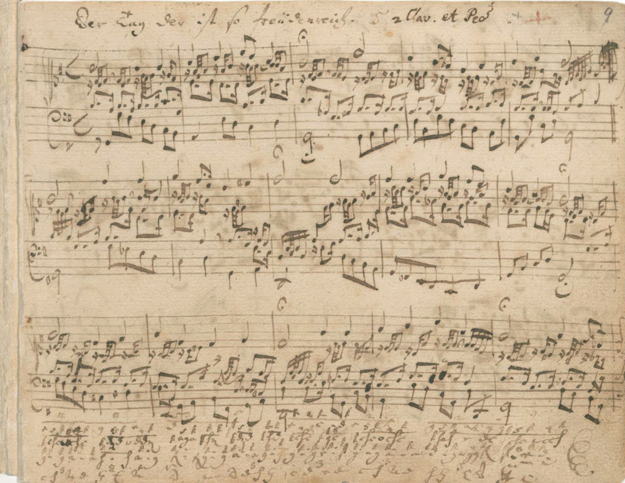

요한 세바스티안 바흐의 작품 가운데 ‘오르겔뷔흘라인’(Orgelbüchlein) 이 있습니다. 독일어로 ‘-라인’(-lein)이 붙으면 ‘작다’는 의미를 지니는데요, 그래서 그런지 ‘오르간 소곡집’으로 번역되어, 자칫 초심자가 연주하기 적당한 곡으로 오해되기도 합니다. 하지만 이 ‘작다’는 것은 사실 인쇄되는 책 크기가 작아서 그런 건데, 미완성으로 끝난 이 악보집은 바흐가 전례주년에 맞추어 선정한 코랄들에 전주곡 내지 묵상 곡을 한 페이지나 두 페이지 정도로 아주 짜임새 있게 미리 계획하고 채워나간 악보집입니다. 그래서 아주 완성도가 높은데, 가끔 계획에 어긋나 제한된 페이지를 넘길 것 같으면 타블라투어(Tablatur)라고 하는 방식으로 페이지 여백에다 곡을 채워 넣기도 합니다. 타블라투어는 바흐 시대까지 어느 정도 일반적으로 사용되던 악보 기록법으로, 시대와 지역, 작곡자 개인마다 다양한 방식이 있지만, 쉽게 말해서 현대 기타의 타브 악보와 비슷하다고 이해하시면 될 것 같습니다. 아무튼 이 악보집은 바흐의 숫자 기법이라던가 여러 신학적 암시도 들어있고, 음악적으로도 칸타타에 사용된 여러 음악 어법들이 모두 들어있는 중요한 작품입니다. 바흐 오르간곡을 해석하는 데 대가 중 한 분인 빈의 미햐엘 라둘레스쿠(Michael Radulescu)라는 분이 계십니다. 한 번은 이분이 며칠간 오르겔뷔흘라인만 놓고 마스터클래스를 했습니다. 현대 출판본에는 여전히 오류들이 많아 주로 필사본을 보면서 진행했는데, 한 곡 한 곡마다 관련된 성경과 신학, 아우구스티누스의 시편 해설을 놓고 숨겨져 있는 숫자나 상징, 음악언어 등을 설명해 주셨고, 칸타타나 다른 오르간곡과 연결해 주셔서 저에게는 마치 피정과 같았던 마스터클래스였습니다. 그 가운데 첫 곡 ‘이제 오소서, 이방인의 구세주여’(Nun komm, der Heiden Heildand, BWV 599)를 설명하시면서는 아직 바흐 시대까지 익숙했을 고딕이나 르네상스 오르간 전통을 이야기해 주셨습니다. 이 오르간들은 소리의 음량을 조절하는 역할을 했던 오르간 전면부 여닫이문들을 가지고 있었는데, 대림이나 사순 시기가 되면 문을 닫았다고 합니다. 그렇게 오르간 여닫이문을 닫고 이 곡의, 아니 이 악보집의 첫 시작을 아르페지오 방식으로 연주하면, 이 악기가 쳄발로였다면 짧은 꾸밈음 같은 첫 반음들이 뒤에 오는 긴 음을 강조하기 위해 띄어 연주하게 되었을 텐데, 오르간인 덕분에 가급적 부드럽게 붙여 연주할 수 있기도 하고 닫은 문이 그 효과를 둥그렇게 내게 도와준다고 합니다. 그러면 하늘로부터 내려오는(katabasis) 주님을 마치 노래하듯 또 마치 아기를 어르고 달래듯 포근하게 받아넘기는 분위기를 내게 됩니다. 이제 대림 첫 번째 촛불이 어두움을 밝힙니다. 개인적으로든 사회적으로든 어둡고 답답한 이때, 문을 닫고 하는 대림 시기 음악이 하나의 촛불이 되어 마음의 문을 열고 “내가 문 앞에 서서 문을 두드리고 있다”(묵시 3,20)하신 주님께 나아가게 하는 위로와 소망의 음악이 되기를 빕니다.

이장규 아타나시오 신부 ,성 베네딕도회 왜관수도원

Catholic Pick

많이 본 뉴스