[르네상스 성당 스케치] 단절과 연속 사이

고전·중세·르네상스, 단절된 것처럼 보이지만 상호 연속성 띠고 이어

지금까지 소개한 시인 단테, 화가 조토, 그리고 조각가이자 건축가 아르놀포 디 캄비오, 그들이 만든 「신곡」, 스크로베니 경당의 프레스코화, 그리고 피렌체 대성당(돔 제외)과 산타 크로체 성당 등은 사실 르네상스 시대의 작품이라고 말하기 힘듭니다. 중세의 손길로 빚어진 것이라고 말하는 것이 맞습니다.

하지만 그 작품들은 새 시대를 향해서 던지는 어떤 물음을 간직하고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 중세와 르네상스가 서로 맞물려 있는 시대의 작품들에 관심을 기울이는 것은 르네상스를 정의하는 데, 다시 말해서 르네상스의 시기와 특징을 밝히는 데 필요한 과정이라고 생각합니다.

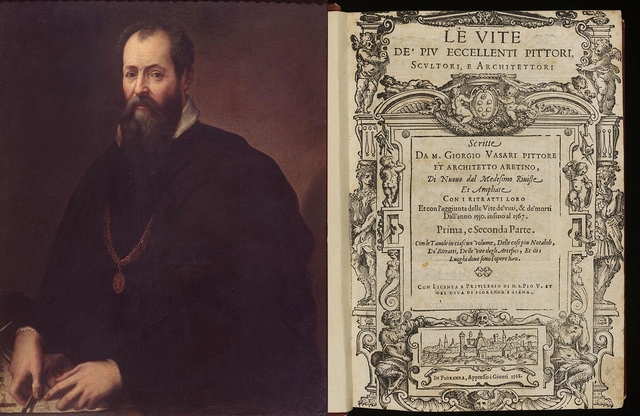

16세기 피렌체 대성당 돔 안쪽의 ‘최후의 심판 프레스코화’를 비롯한 수많은 회화를 남긴 화가이자 우피치 궁전과 피티 궁전 등을 설계한 건축가, 그리고 르네상스 「미술가 평전」(Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed architettori)을 저술한 최초의 미술사학자로 불리는 조르조 바사리(Giorgio Vasari·1511-1574)는 그의 책에서 “14~16세기에 활동한 예술가들의 공통점은 고전을 재탄생(Rinascita, 부활)시킨 것”이라고 말했습니다.

이러한 그의 ‘리나시타’ 개념 안에는 르네상스 시대가 중세와 차별되고 단절된 새로운 시대라는 의미가 담겨 있습니다. 그의 언급대로 르네상스 시대에는 중세와는 다른 새로운 가치, 곧 인본주의, 중상주의, 고전주의 등이 발생하였습니다. 이런 사상들을 중세에는 없었던 새로운 문명 현상으로 본다면, 르네상스는 문명 전체의 차원에서 중세를 대체하는 새로운 변혁 운동이 분명합니다.

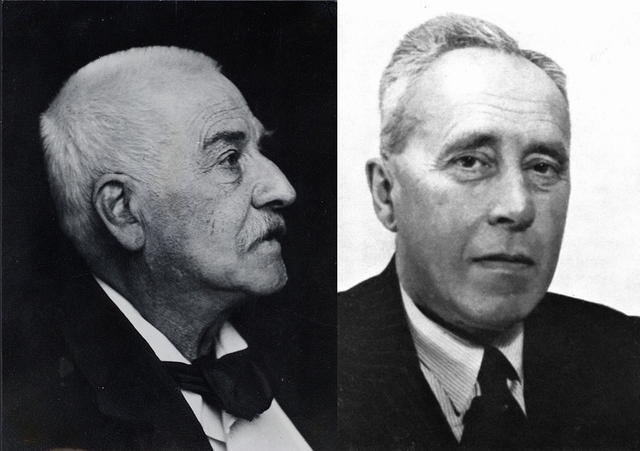

19세기 미술사와 문화사 분야에서 영향력 있는 학자인 스위스의 야코프 부르크하르트(Jacob Burckhardt·1818-1897)는 그의 역서 「이탈리아 르네상스의 문화」(Die Kultur der Renaissance in Italien·1860)에서 르네상스를 중세와 구별되는 새로운 시대라고 언급합니다. 중세를 종교적 전체주의가 강조된 시대라고 본다면 르네상스는 현실적이고 세속적인 개인주의가 출현한 시기라는 것입니다.

특히 이탈리아 도시 국가들의 경우 정치, 예술, 철학 분야에서 개인의 창의성과 자율성이 발달하면서 인간의 삶과 경험이 신 중심적이 아니라 인간 중심적 가치를 통해서 재해석되었다고 말합니다. 또한 고대 그리스와 로마의 문화가 부활하여 인문주의 운동이 전개되면서 중세에서 단절되었던 고전이 르네상스에서 다시 탄생하였다는 것입니다. 따라서 그는 르네상스가 근대 서양 문명의 시작이라고 정의합니다.

인간 중심으로 삶 인식하는 르네상스

고대 그리스·로마 문화 부활하기도

중세-르네상스 대립적으로 인식하지만

구 시대-새 시대는 공통·일치점도 있어

중세를 암흑기로 보는 그리스도교에 대한 부정적 시각에서, 르네상스는 쇠락한 그리스도교 문명을 인문주의로 부활시킨 새로운 문명의 발생으로 정의되고, 그 경우 르네상스의 시작은 14세기가 됩니다. 이렇게 중세와 단절된 새로운 문명 현상으로서의 르네상스는 중세를 탈피하고 중세를 완전히 대체합니다. 따라서 중세와 르네상스는 문명 전체의 차원에서 대립적 구도를 이룹니다. 그리스도교와 고전의 대립, 신 중심과 인간 중심의 대립, 그리고 건축에서는 포인티드 아치와 반원 아치의 대립이 그것입니다.

하지만 문명 전체가 아닌 예술 분야의 차원에서 보면 르네상스가 발생한 시기는 14세기에서 조금 더 늦춰진 15세기 이후로 정의됩니다. 이 주장은 14세기를 중세와 르네상스의 중첩 시기로 본다는 것인데, 중세와 르네상스 사이에 겹치는 기간이 있다는 것은 두 시대가 단절되지 않고 서로 연속적인 측면을 공유한다는 것을 의미합니다.

네덜란드의 역사가 요한 하위징아(Johan Huizinga·1872-1945)는 그의 저서 「중세의 가을」(Herfsttij der Middeleeuwen·1919)에서 14~15세기를 중세가 끝나고 르네상스가 시작되는 시기가 아니라, 중세의 세계관이 절정에 이르렀다가 쇠퇴하는 시기라고 언급합니다. 중세 후기에는 죽음에 대한 두려움이 종교 예식과 미술, 그리고 문학에 반영되어 감성적이고 상징적인 문화가 지배하였습니다.

따라서 예식적이고 상징적인 삶의 방식이 중요하게 여겨졌고 이런 형식적이고 고착된 사고방식은 중세 문화를 쇠퇴하게 만들어 새로운 사고방식의 등장을 기다리게 하였습니다. 그러면서 중세의 종교적이고 집단적인 세계관과 근대의 세속적이고 개인적인 문화가 혼재하는 양상을 띠게 되었습니다. 그는 이 시기를 ‘중세의 가을’이라고 표현하면서 르네상스가 중세와 대립하는 시기가 아니라 중세적 감수성이 연속되는 시기라고 보는 것입니다.

결국 중세 후기는 문화적으로 풍요로웠지만 그 한계도 드러내면서, 새로운 시대를 여는 전환의 시기를 갖게 된 것입니다. 그래서 하위징아는 중세가 암흑의 시기가 아니라 감수성과 문화적 깊이가 무르익는 시기라고 말합니다.

실제로 중세와 르네상스는 공통점이 있습니다. 먼저 르네상스뿐만 아니라 중세에도 고전에 대한 연속성이 발견됩니다. 철학 분야에서 중세의 스콜라철학은 헬레니즘의 아리스토텔레스 철학에 기반하고, 건축에서도 중세의 로마네스크 양식은 고대 로마의 건축 양식에 바탕을 두고 있습니다. 나아가 르네상스 시대에도 중세의 연속성이 나타납니다.

특히 건축 분야에서 브루넬레스키의 반원형 아치는 토스카나의 로마네스크에서 이미 쓰인 건축 요소입니다. 그리고 건축 양식의 르네상스는 1420년에 시작되었지만 구조 분야의 르네상스가 시작된 1490년까지는 중세의 구조 기술이 여전히 적용되고 있었습니다.

이렇게 문명 전체의 관점에서는 중세와 르네상스가 서로 단절된 것으로 보이지만 예술 분야 등 각각의 분야별로 보면 상호 연속성이 존재합니다. 이는 고대에는 문명과 예술이 고전이라는 일치점을 갖고 있었고, 중세에도 문명과 예술이 그리스도교적 세계관에서 일치되었지만, 르네상스 시대에는 문명과 예술이 분리되기 시작했다는 것을 말해줍니다. 건축의 경우만 보더라도 고대 건축과 중세 건축은 사회와 일체성을 유지했지만, 르네상스에서는 사회와의 일체성을 잃고 예술적으로도 새로운 건축 양식을 창출하지 못한 상태에서 고전 양식을 가져와 건축가 개인의 능력에 의존하는 형태를 띠었습니다.

아르놀포가 설계한 피렌체 대성당은 중앙 상부에 돔이 계획되었으나 당시의 기술로는 무리였고, 한 세기가 지나서야 브루넬레스키에 의해서 올려집니다. ‘브루넬레스키의 돔’은 두 시대의 단절 덕분인가요, 연속 덕분인가요? 아니면 단절과 연속 사이일까요?

글 _ 강한수 가롤로 신부(의정부교구 건축신학연구소 소장)