[창간 100주년 특별기획 – 교회와 함께 민족과 함께](13) 교회와 신협운동

신자유주의 시대 대안이자 인간 중심 경제 위한 여정 1950년대 극심한 빈곤 속에서 ‘협동 통한 자립’ 필요성 대두…서울·부산서 신용조합 출범

1950년대는 우리 사회와 교회 모두 전쟁의 아픈 상처를 딛고 일어서기 위해 갖은 노력을 아끼지 않았던 시기였습니다. 수십 년 만에 세계가 놀랄 정도의 경제 성장을 이루며 절대 빈곤의 처지에서 벗어났지만, 폐허 속에서 모든 것을 다시 시작해야 했던 당시의 현실은 이루 말할 수 없는 고통 그 자체였습니다.

굶주림과 가난으로 고통받던 우리 민족은 미국 등 여러 나라의 원조를 바탕으로 전후 복구 사업을 추진하며 가난에서 벗어나기 위해 애썼지만, 상황은 쉽게 나아지지 않았습니다. ‘자선’만으로는 빈곤의 악순환을 끊기 어려웠던 것입니다. ‘자립’의 기틀을 마련할 방안을 찾아야 했고, 빈곤 탈출의 길은 협동을 통한 자립에 있다는 인식이 점차 확산되었습니다. 교회는 그 출발점을 신용협동조합 운동에서 찾았습니다.

한국 신협의 효시

1959년 10월, 서울에서는 고(故) 장대익(루도비코) 신부(1923~2008)를 중심으로 ‘협동경제연구회’라는 단체가 발족했습니다. 이 연구회는 “교우 상호 간의 경제적 이익을 도모하고, 앞으로 ‘가톨릭협동조합’을 조직하기 위한 것”이었습니다. 가톨릭시보 1960년 3월 6일자에 따르면, 연구회는 1960년 2월 27일 서울대교구 주교관 회의실에서 정기회의를 개최하고, 3월 3일 내한 예정인 미국 신용조합(CUNA) 부총재 메이터스 씨를 초청해 강연을 듣기로 결의했습니다.

노기남(바오로) 주교를 비롯한 20여 명의 회원들은 강연회에서 협동조합 설립과 관련한 법적 문제 등을 질문하고, 향후 조합 설립을 위한 준비에 착수할 각오를 다졌습니다. 가톨릭시보 3월 20일자는 강연회의 성공적인 개최 소식과 함께 한국에서도 협동조합 설립이 가능하다는 희망적인 전망을 전했습니다. 그리고 연구회는 마침내 6월 26일, 서울 명동 계성여중에서 ‘가톨릭중앙신용조합’ 창립총회를 열었습니다.

이에 앞서 부산에서도 신협이 설립되었습니다. 1952년부터 부산 메리놀병원에서 근무하며 구호 활동을 펼쳐 온 고(故) 메리 가브리엘라 수녀(Mary Gabriella Mulherin, 1900~1993)가 그 주역이었습니다. 가톨릭시보 1960년 7월 10일자는 다음과 같이 전합니다.

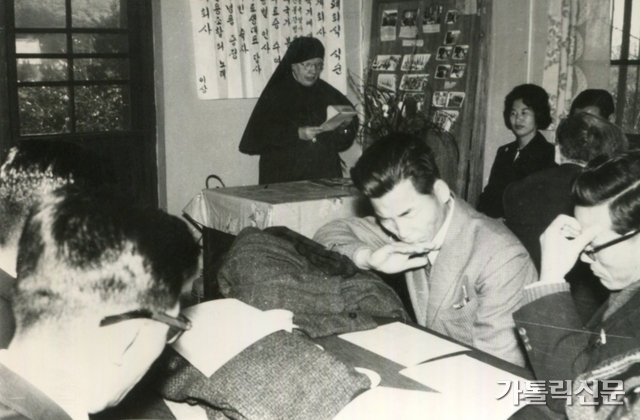

“지난 3월 7일, 미국 신용조합(CUNA) 부총재 메이터스 씨가 서울을 거쳐 부산을 시찰하면서 대청동 메리놀 수녀원에서 두 차례 강연회를 가졌는데, 이후 신용조합 설립에 뜻을 품은 몇몇 사람들은 경제학을 전공한 가브리엘라 수녀님을 중심으로 ‘신용조합이란 무엇인가’에 대한 이해를 돕기 위해 다섯 차례의 강연과 좌담회를 열었습니다. 그리고 5월 1일, ‘성가(聖家)신용조합’이라는 이름으로 27명의 창립 조합원이 각자의 기대와 함께 푼푼이 모은 돈을 바탕으로 ‘누굴 믿고 저금하느냐’는 염려 속에서도 첫 총회를 열고 협동조합 운동에 첫발을 내디뎠던 것입니다.”

신협 발족 시기만 놓고 보면 메리놀병원의 성가신용조합이 앞서지만, 사실상 비슷한 시기에 출범한 두 조합은 한국 신협운동의 효시라고 할 수 있습니다.

신협운동과 가톨릭교회

앞서 살펴본 것처럼 우리나라의 근대적 협동조합 역사는 그리 길지 않습니다. 교회 안에서 신협운동이 시작된 1950년대는 일제 강점기와 전쟁, 분단 등으로 절대 빈곤에 시달리던 시기였습니다. 당시에는 전근대적인 사회 질서와 산업 구조로 인해 만성적인 빈곤에서 벗어나기 어려웠습니다.

서민들이 은행에서 대출을 받는 것은 상상할 수 없었고, 고리의 사채는 가뜩이나 힘든 삶을 더욱 파멸로 몰아넣었습니다. 이런 상황에서 어려운 이들이 십시일반의 정신으로 서로를 돕는 신협운동이 시작된 것은 지극히 자연스러운 일이었습니다.

서울·경기 지역의 장대익 신부와 경상도 지역의 가브리엘라 수녀는 모두 캐나다에서 신협운동의 이론과 실제 그리고 빈곤 퇴치 운동인 ‘안티고니쉬 운동’(Antigonish Movement)을 연구한 인물입니다. 이들은 서구 여러 나라의 사례를 참고해 한국에서도 교회를 중심으로 자조, 자립, 협동의 정신을 실현하고자 신협운동에 매진했습니다.

당시 신협운동에 헌신했던 교회 내 선각자들은 이 운동을 하느님의 뜻을 실천하는 소명으로 여겼습니다. 가톨릭시보 1960년 6월 19일자 사설은 그 정신을 다음과 같이 전합니다.

“신협은 가난한 사람들끼리 모여 서로 돕는 것으로 가난을 극복하고, 믿음과 사랑의 기반을 다지는 조직이다. 따라서 사랑으로 가난한 이웃들과 동고동락하며, 현실 사회를 직시하고 참여하는 신협은 사랑의 계명을 실천하는 조직이라는 강한 신념을 갖고 있었다. 많은 교회 지도자는 정신적·물질적으로 신협운동을 격려하고 지원하였으며, 이러한 신협운동은 점차 범가톨릭적 관심사가 되었다.”

교회는 신협운동을 복음적 가치의 핵심인 ‘사랑의 계명’을 실천하는 사회적 실천으로 인식했습니다. 한국의 신협운동은 ‘잘살기 위한 경제운동’, ‘사회를 밝히는 교육운동’, ‘더불어 사는 윤리운동’이라는 세 가지 과제를 가지고 있으며, 이는 교회의 가르침과도 긴밀히 연결되어 있습니다.

부산 중구, 한국 신협의 발상지인 부산가톨릭센터 뒤편에는 기념비와 가브리엘라 수녀의 동상이 자리하고 있습니다. 기념비에는 가브리엘라 수녀의 말씀이 새겨져 있습니다.

“한국에서 신협을 시작하게 된 동기는 오직 한 가지였습니다. 그것은 사랑이었습니다. 한국 국민에 대한 사랑이었습니다.”

신자유주의 극복 위한 대안

이후 한국 신협은 눈부신 발전을 이루었지만, 일부에서는 신협이 본래의 정신을 잃어버리고 자본주의적 기업 운영 방식으로 변질되었다는 비판도 제기되고 있습니다. 신협이 사랑을 실천하는 대안적 기구로서의 정체성을 잃고 있다는 반성입니다.

한국 신협 탄생 60주년을 맞은 2020년 6월 21일자 가톨릭신문은, 신협운동이 신자유주의 경제 체제를 극복할 수 있는 대안이 될 수 있다며 다음과 같이 전합니다.

“오늘날 전 세계를 지배하는 신자유주의 경제 체제 속에서, 가톨릭교회는 인간을 소외시키고 성장과 경쟁을 최우선으로 여기는 비인간적인 경제를 지양한다. 교회는 인간이 경제의 주체임을 분명히 하며, 자본이 아니라 인간을 살리는 경제가 되어야 한다고 가르친다. 신협운동은 이러한 시대적 요청에 부응하는 대안이 될 수 있으며, 협동조합 안에서 인간을 위한 봉사적 경제 정책의 가능성을 확인할 수 있다는 것이 교회의 가르침이다. 인간 존엄성, 공동선, 재화의 보편적 목적, 보조성, 연대성이라는 교회 사회교리의 원리들이 실현되는 장이 곧 협동조합이라고 할 수 있다.”

박영호 기자 young@catimes.kr

박영호 기자

young@catimes.kr