지난 기획/특집

가톨릭신문 창간된 1927년, 국내외 상황은

김현정 기자

입력일 2020-03-24 15:33:17

수정일 2020-03-24 17:13:18

발행일 2020-03-29

제 3188호 7면

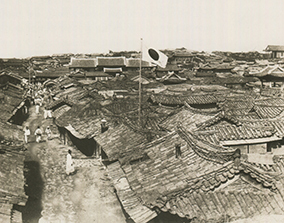

일제 치하 17년… ‘문화통치’ 시대에 태어난 교회 소식지 1910년부터 국권 빼앗긴 채 억압 억눌린 상황에도 복음·희망 전하려 ‘천주교회보’ 제작하고 배포 국내 라디오 첫 방송 시작하고 평양지목구 설정 등 세상 변화해도 오로지 ‘항일투쟁’ … 독립의지 다져

1927년.

일본의 지배가 시작된 지 어언 만 17년. 3·1 운동이 일어나고 중국 상하이에 대한민국 임시정부가 설립된 후로도 어느덧 8년이라는 시간이 흘렀다. 암울했던 시기였지만 우리는 희망을 잃지 않았다. 지금의 가톨릭신문인 ‘천주교회보’(天主敎會報) 창간을 통해 우리 민족에게 보다 적극적으로 복음을 전하고, 신간회를 조직해 이념을 초월한 민족 계몽운동을 펼쳤다. 가톨릭신문이 창간된 1927년 국내외에서 일어난 주요 사건들을 통해 당시 시대상을 알아본다. 1910년 8월 29일 일본은 우리나라의 국권을 빼앗은 후 잔혹한 무단통치를 시행했다. 이에 항거하고자 국내외 각지에서 항일투쟁이 일어났고 이는 1919년 3·1 운동으로 이어졌다. 3·1 운동 이후 일본은 소위 ‘문화통치’로 통치 방식을 바꿨다. 강압과 무력으로는 더 이상 우리 민족을 지배하기 어렵다고 판단한 것이다. 일본은 조선의 전통과 문화를 존중하는 통치 방식으로 바꾸겠다고 선언하면서 정치 단체도 만들 수 있고 언론의 자유 또한 보장한다고 선전했다. 가톨릭신문도 이러한 시대의 흐름 속에 ‘천주교회보’라는 이름으로 탄생하게 됐다. 하지만 말과는 달리 일본의 지배는 더욱 교활하고 악랄해졌다. 1920년대에 들어서자 일본은 본격적으로 친일파를 만들기 위해 조선인을 차별 없이 대한다고 느끼게 했다. 이렇게 길러진 친일파들은 자신을 조선 사람이 아닌 일본 사람이라 생각했고, 친일 관리가 돼 일본 정부에 충성했으며 독립운동가들을 잡아들이는 데에 앞장서기도 했다. 그 결과 우리 민족은 서로 갈라지게 됐다. 결국 문화통치는 우리 문화와 전통을 존중하는 척하며 우리 민족을 분열시키려는 고도의 기만책이었던 것이다.

그러나 무기력하게 주저앉을 우리민족이 아니었다.

1927년에 일어난 사건 가운데 가장 주목할 만한 것은 2월 신간회의 결성이다. 신간회는 이념에 관계없이 민족주의자와 사회주의자 모두 단결해 일본의 지배에 맞서는 것을 목표로 한 단체였다. 회장은 월남 이상재 선생이 맡았다. 선생은 고령과 노환으로 병석에 누워 있었으나 회장직을 수락했다. 하지만 안타깝게도 바로 다음 달인 3월 29일 숨을 거뒀다. 4월 7일 ‘사회장’이라는 이름으로 경성(지금의 서울)에서 그의 장례가 치러졌다. 당시 경성 인구는 약 30만 명이었는데 10만 명의 추모객이 몰려 그의 마지막 길을 배웅했다. 오늘날 서울의 대표적인 랜드마크 중 하나인 광화문도 1927년 시대의 아픔을 함께 겪었다. 1926년 조선총독부 건물이 준공되자 광화문을 그대로 두면 조선총독부를 가로막는다는 이유로 해체 후 이전한 것이다. 당초 일본은 광화문을 아예 철거하려 했지만 거센 반대에 부딪히자 경복궁 동쪽문인 건춘문 북쪽(현 국립민속박물관 자리)으로 옮겼다.

척박한 현실 속에서 아름답고 정겨운 고향의 모습을 그린 시와 노래는 우리 민족의 아픈 마음을 달래줬다.

넓은 벌 동쪽 끝으로

옛이야기 지줄대는 실개천이 회돌아 나가고,

얼룩백이 황소가

해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳,

그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야.

성악가 박인수 전 서울대 교수와 가수 이동원씨가 함께 부른 크로스오버 곡으로도 유명한 정지용(프란치스코) 시인의 ‘향수’가 1927년 3월 월간지 「조선지광」(朝鮮之光) 65호에 발표됐고, 홍난파 작곡 ‘고향의 봄’도 이 시기에 만들어진 곡으로 알려져 있다.

1927년은 국내에서 라디오 첫 방송이 시작된 해이기도 하다.

경성방송국(지금의 한국방송공사 전신)은 수년간의 준비와 시험방송을 거쳐 1927년 2월 16일 본 방송을 시작했다.

한편 1927년 지구 반대편 미국에서는 한반도와 전혀 다른 상황이 펼쳐지고 있었다.

당시 세계 물자 생산의 42%를 미국이 맡아 최고의 호황을 누리고 있었고, 미국 중산층 가정은 다른 나라에서는 꿈도 꾸지 못하는 자동차, 냉장고, 라디오, 전화기, 선풍기 등을 갖췄다. 또한 뉴욕은 영국 런던을 대신해 세계 최대 도시 자리에 등극했다.

전설적인 갱단 두목 알 카포네는 1927년 ‘한 해 총수입이 최고(1억500만 달러, 한화 약 1260억 원)인 시민’으로 기네스북에까지 올랐고 주식시장도 상승세를 이어갔다.

2년 후에 닥칠 대공황의 전조는 어디에서도 찾아볼 수 없었다.

미국의 풍요는 물질적인 것만이 아니었다.

1927년 5월 20일 미국의 항공 우편기 조종사인 25세 청년 찰스 린드버그는 연료 계기판도, 통신 장비도 없는 은색 비행기 ‘세인트루이스의 정신’(The Spirit of St. Louis)을 타고 뉴욕을 이륙해 이튿날 오후 파리에 착륙했다. 33시간30분 동안 5815㎞를 날아 혼자서 논스톱으로 한 비행으로 세계 최초로 대서양 횡단에 성공한 것이다.

1927년 교회 내에서도 여러 가지 일들이 있었다.

1927년 4월 16일 독일 바이에른 주 파사우교구 마르크틀 암 인(Marktl am Inn)의 경찰관 가정에서 2남1녀 중 막내아기가 태어났다. 아기의 이름은 요제프 알로이스 라칭거(Joseph Aloisius Ratzinger). 훗날 베네딕토 16세 교황이 될 아기의 탄생이었다. 1927년 3월 17일 평안남북도를 관할하는 평양교구는 서울대목구에서 분리돼 평양지목구로 설정됐고, 같은 해 스위스 제네바에 본부를 둔 국제적인 가톨릭 언론기구인 ‘국제가톨릭신문출판인협회’(International Catholic Union of the Press, UCIP)가 설립됐다. 국제가톨릭신문출판인협회는 교황청 인준 기구였지만 2011년 교황청 평신도평의회 결정에 따라 인준이 철회됐다. 1927년은 한국 기상 역사에서도 기록을 남긴 해였다. 1927년 12월 31일 서울의 아침기온이 영하 23.1도까지 떨어졌는데, 이는 겨울철 서울 기온으로는 기상관측 사상 가장 낮은 것이었고 지금까지도 이 기록은 깨지지 않고 있다. 2020년의 서울 최저 기온은 영하 11도였으니 90여 년의 세월 동안 지구 온난화가 얼마나 심해졌는지를 새삼 느낄 수 있다.김현정 기자 sophiahj@catimes.kr

Catholic Pick

많이 본 뉴스